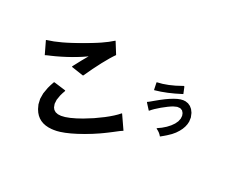

パリ症候群

どうしてこの本を選んだか

この年 パリオリンピックが行われた パリといえば 自分から自分 しているパリとしては自分の印象としてのパリは 輝いたヨーロッパの中心地というイメージがある しかしながらパリ オリンピックが開かれていると ずさんな食事体制であったり が汚かったりと自分の思っていた パリとは違うことが 悪夢になった それは世間一般も同じようで パリに対して疑問を抱く 声も多く見られた この際だからパリとはどういうものな というのを知ろうと思って ネットを検索して引っかかった この本を購入した

概要

感想

タイトルにあるようにパリへ対する憧れと現実とのギャップに苦しむトラブルについて書かれている。実際に著者が遭遇した事例も多く挙げている。

本を読む限り、今の現在の日本人の像とあまり変わっていない。おそらく1990年時点と同様に現代もパリのギャップに苦しむ人は多くいることだろう。

それに加えて、著者の、「国際化を願うのであればパリに過度な憧れや理想を押し付けるのではなく、まず自国の精神的な自立を図ってから出国すべき」という言葉があった。

本当の国際化というのは自分・自国の自立があって初めて成り立つということを主張しているように思う。

今後への活かし

書斎の書かれている本当の国際化とは自立して初めて議論できることである、という主張とても強く賛同できた。

誰か・何かに対して取り掛かるとき、理想を押し付けるのではなく、あらかじめ情報を仕入れたりして本当にその自分の結んでいる像が現実と即しているか、情報を洗い出した上でアプローチすることが大事なのではないかと思った。

Notes

- 思うに国際化とは外国の社会文化を知ると同時に自国の社会文化及び思考や行動の原理を再認識し、国際社会の中で独自性は保しつつも自らをより普遍的に変革していくことではないだろうか。

- 特に若い女性の間では「ちょっと外国に住んでみたいから」「日本は息苦しいから」と日本脱出を計るケースが珍しくない。この場合もなぜかパリがターゲットになる。

- 金銭にさほど不自由しなくなったせいか勉強しなくても渡航することには何の造作もない。当然ながら異文化と対決して跳ね返された時、持ちこたえることのできる精神的がかつての文化人よりも明らかに低下している。

- 琴線にさほど不自由しなくなったせいか勉強しなくても 渡航することには何の造作もない 当然ながら 異文化と対決して跳ね返された時 持ちこたえることのできる 精神的 かつての文化人よりも明らかに低下している.

- トラブルの発生はヨーロッパ地域ではフランスが群を抜いて多く、特にパリ地区では世界の中でもトラブルの最多発地区になっている。

- これは古今、我が国では知識人と呼ばれる種族に多発する現象で形を変えて、現代の国際人の中にも生きている時にはほとんど妄想と変わらなくなることもあるが、恐るべき点はこの過度な思い入れが容易に憎悪に転化する脆弱な感情に支えられていることだ。

- 議論に参加していない人は存在していないのと同じであり、喋らない人は奥ゆかしいのではなく議論の能力がないからだとみなされる。

- 我が国のマスメディアが伝える花の都パリがいかに表面的で虚構に満ちているかはちょっと住んでみるだけでわかる。

- 契約に書かれた仕事以外はたとえ手が空いていてもすべきだとは考えない。そのために全体の効率が悪くても基本的に自分とは関係のないことなのだ。そこで手を貸すか否かは個人の自由意思であるだけでなく 特別手当が出るか否かも重大である。

- 国際化は究極的には世界の中で日本の精神性をどのように高めていくか、というすぐれて精神的な問題なのである。そのためのアイデンティティ危機ならば、危機を乗り越えて新しい日本を創造しようではないか。

買ってねー

おすすめ度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️